今年2025年は、4月と10月に育児・介護休業法の改正があるというのは、以前のニュースでも取り上げたところですが、今回は10月からの改正を直前に控え、あらためて、その内容と具体的な対策について解説をしていきたいと思います。

<2025年10月からの改正は2つ>

①柔軟な働き方を実現するための措置

②柔軟な働き方を実現するための措置の個別周知と意向確認

このうち、①の柔軟な働き方を実現するための措置について詳しくみていきましょう。

これは「3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、次の5つのうちから、2つ以上の措置を選択して講ずる」というものです。

(1)始業時刻等の変更

(2)テレワーク等(月に10日以上)

(3)保育施設の設置運営等

(4)就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇

(養育両立支援休暇の付与(10日以上/年))

(5)短時間勤務制度

会社によってどの措置を選択するか異なるという、今まであまりなかった形の改正です。

「自分の会社がどの措置を選択すればよいのかわからない」

「他社はどれを採用しているのか」

といった声を聞きますので、それぞれの特徴とおすすめ度(採択が多いもの)を解説していきたいと思います。

(1)始業時刻等の変更(おすすめ度:★★★★)

これは、1日の所定労働時間を変えずに始業・終業の時刻を繰り上げたり、繰り下げたりして、労働時間を前後にスライドすることや、フレックスタイム制を導入することを指します。早く来て早く帰りたい人もいれば、朝ゆっくり出社したい人もいるので、対象者の生活に合わせて勤務時間を決めることができます。例えば、妻が繰り上げ、夫が繰り下げをすることで、子どもを保育園や学童などに預ける時間を短くすることができます。子の年齢を問わず利用しやすく、労働者からのニーズは高いと思います。

恒常的に早番・遅番などがある業種であれば選択しやすい措置ですが「あまり早く来られてもすることがない・効率が悪い」といった業種では難しいかも知れません。

なお、始業・終業時間の変更と、フレックスタイム制、両方を選択できるようにしても、今回の措置を2つクリアしたことにはならないので、注意が必要です。

また、繰り上げ・繰り下げできる時間については、特に決まりはありませんが、30分~1時間程度にしているところが多いようです。

(2)テレワーク等(月に10日以上)(おすすめ度:★)

コロナ禍で増えたテレワークですが、すでに実出勤に切り替えている会社も多く見られます。労働者からのニーズは高いと思いますが、会社側の対応が難しい措置です。

テレワークができる業種は限られていますし、「月に10日以上」という条件も厳しいので、一般的な製造業や接客業では難しいと思いますが、今回の措置は、部署ごとに選択が異なっていてもよいので、恒常的にテレワークを行っているような会社や部署(IT関連の業種、事務部門など)においては、選択肢に入ってくるかと思います。せめて「週に1回以上」などであれば、もう少し使えたかなと思います。

なお、「月に10日以上」という条件は、週5日のフルタイム勤務者を想定しており、週4日以下の短時間勤務者については、週の所定労働日数に比例して決まります。

また、テレワークの実施場所は、自宅に限らず、いわゆるサテライトオフィス等でもOKです。

(3)保育施設の設置運営等(おすすめ度:★)

これは自社に保育施設を設置するのみならず、ベビーシッターを手配することや、その費用を負担することも含みます。すでに保育施設がある会社であれば選択肢になるかと思いますが、かなり限定的なケースになると思います。

また、日本ではまだベビーシッターが一般的ではないため、恒常的に利用するというよりは、一時的な利用にとどまることが多く、その費用も高額になりがち(1時間あたり2,000円から4,000円程度のところが多いので、例えば「平日のみ3時間の利用」で月額12万~24万になる)なので、この措置を選択する会社はかなり少ないと思われます。

(4)就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(おすすめ度:★★★)

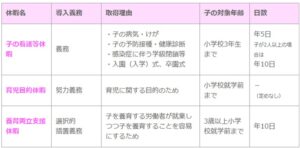

通称「養育両立支援休暇」と呼ばれる制度を導入する措置になります。似たような制度として「子の看護等休暇」や「育児目的休暇」がありますが、それとは別に、年間10日以上の休暇を、原則として時間単位で付与する必要があります。

養育両立支援休暇の目的は広く、遠足や運動会に同行することや、参観日への出席、小学校への下見など、子どもに関連することであれば利用することができます。

この養育両立支援休暇を有給とするか無給とするかは、会社の判断に委ねられていますので、無給でも構いません。無給でも良い、となれば、会社にとっては経済的な負担が少なくなりますので、有力な選択肢の一つになるかと思います。

なお、養育両立支援休暇の付与のタイミングですが、今回の制度の導入は「3歳以上小学校就学前まで」となっておりますが、子が3歳になったら付与しなければいけないか?というと、そうではなく、管理しやすいように起算日を設けることは問題ありません。例えば「4月1日から翌3月31日までの間で10日」という形で設定することはOKです。

業種を問わず導入しやすい措置ですが「有給でないならあまり意味がない」いう労働者も多く、また、時間単位で付与しなければならず、有給休暇、子の看護等休暇と合わせると、管理が煩雑になるところもネックになるかなと思います。

参考までに、子の看護等休暇、育児目的休暇、養育両立支援休暇の違いは下記の通りです。

(出展:https://www.zeem.jp/useful/column/three_types_of_childcare_leave/)

(5)短時間勤務制度(おすすめ度:★★★★★)

これは、現在「3歳まで」が対象となっている短時間勤務制度を「小学校就学前まで」に引き上げるだけなので、5つの中でもっとも対応しやすい措置になるかと思います。

新たに何か導入をするわけではなく、単純に短時間勤務できる期間を延長する形なので、この措置を選択する会社がもっとも多いと思います。

~まとめ~

実態として、(1)+(5)の組み合わせを取る会社が多いかなという印象です。

次いで、(4)+(5)、(1)+(4)といった形になるかと思います。

今回の改正は、2つ以上の措置を選択する形ですが、一人の労働者に対して、それらをすべて実施しなければいけないわけではなく、選択肢を2つ以上用意すれば足り、労働者はその中から一つを選んで実施する形になります。

措置を決めるには労働者代表の意見を聞く必要があり、また、対象者には個別の周知や意向確認も必要になりますので、一つ一つ丁寧に対応していきましょう。